【エッセイ】駆け抜ける6,7月

すっかりニュースレターが止まってしまった。

本も出るし、これからコンスタントにがんばるぞ!と思って、気合いを入れてたのだけれど、空回り…。もしも楽しみに待っていてくれた方がいたら、ごめんなさい。

やっぱり勤務校の長期休み期間以外は、書けるときに、書きたいときに、書くようにしよう。

(書きたいことがあるのに書けないとき、とてもくやしいのだけれど)

さて、日記ではないけれど、思ったことを細切れに書く形式にチャレンジしてみる。

日経新聞でのインタビュー

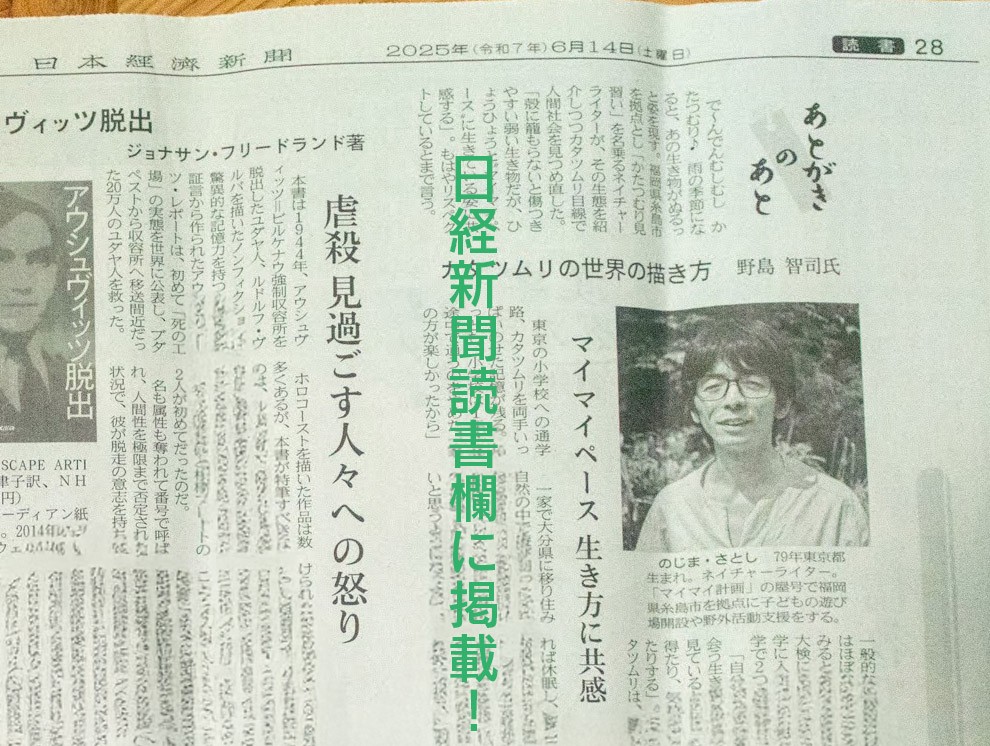

もうだいぶ経ってしまったけれど、6月の日経新聞の読書面「あとがきのあと」に、インタビュー記事が掲載された。

画像を加工しています。

私なんぞを取り上げていただいて、ありがたいなぁと思う。

その反響もあってか、少しだけれど、インタビューの以来や講師の依頼などもいただいている。

近々、ラジオやYoutube番組に出ます。

メディア出演は苦手だけれど、本を広めることにつながればありがたい。

じわじわと広がっていく本になりますように。

腰が痛い

6,7月は休みが少なくて、非常勤講師業+αでいっぱいいっぱい。

ちっともマイマイペースじゃないなぁと思う。

昨年はこの時期、肺炎になってしまい入院。

今年は持ちこたえられそうだけれど、腰痛になってしまった…。

包括的性教育をちゃんと学びたい

継続的にこどもと接する機会が増えるにつれて、性にまつわることで悩むことも増えている。

特に、こどものトキシック・マスキュリニティ(有害な男らしさ)とどう向き合っていったらいいのだろうって思っている。

個々に違うし、きっと明確な一つの答えがあるような問題ではないのだけれど、専門知識は身に付けておきたい。

日本思春期学会が性教育認定講師制度を作っていたり、助産師会が研修を開いたりしているようなので、受けてみたいなぁと思う。

ただ、お金かかるなぁ。(遠い目)

それかふつうに、読書会形式の学習会しようかな。(時間ほしい)

話を聴いてもらうということ

教員という仕事をしていると、人が話を聞いてくれるのが当たり前になってくる。

なかには、話を聞いてくれない学生にたいして、怒ったりする教員もいるのだろう。

これが当たり前になると怖いなぁと思う。

そもそも、じっくり話を聞いてくれる人がいるって、ありがたいことだ。

この素朴な感覚を忘れないでいたい。

そもそも生徒や学生が話を聞いてくれるのは、私に権力性があるからだ。成績評価や単位認定に関わってくるからだ。

とはいえ、それをきっかけに、話を聴いて良かったと思ってもらえるのはとてもうれしい。

以前、学生から好きな授業として評価してもらえたこともあった。

それはそれは幸せなことである。

マイマイベビーシーズン

かたつむりの赤ちゃんが、今年もたくさん。

ツクシマイマイベビーたちのキャベツ祭りの様子

次のニュースレターを発行するころには、ちょっとうずまきの巻き数が増えているかもしれません。

うまく育てるのはなかなか難しいけれど。

選挙のこと

選挙のたびにいつも思うことだけれど、断定口調が苦手。

複雑な問題を簡単にスパッと言い切って、異論を認めず、批判を雑音とみなすような政治家は多いし、むしろ増えてる気がするけれど、苦手だー。

ただ、そんな断定口調の政治家は人気が出やすい。

逆に、やさしい口調の対話的な人ほど、埋もれてしまう。

そんな傾向が、今回の選挙も変わらないなーと思っている。

私はマイノリティなのだと実感する。

なかったはずの欲求を刺激して購買意欲をそそる大企業みたいに、ありもしない事実に基づく不安を刺激して投票行動を促す政党や政治家は、さらに嫌だ。

せっかくSNSが広がって、選挙カーや街頭で大声で叫ぶ必要性が少なくなってきているのだから、対話的な人が増えていくといいのだけれど。

暑い日々。

気候変動は身近な問題なのに、争点にはなりそうもない。

仮剥製

先日は息子に頼まれて、20年ぶりくらいにコウモリの仮剥製を作った。

ちょっと破けたけれど、なんとかそれっぽくできてよかった。

イベントありがとうございました

そうそう、6月15日には産の森学舎さんでの出版イベントがあった。

楽しい時間になって良かった。ありがとうございました。

そして、先日はパン工房楽々さんのイベントで「ぐるぐるさがし」を実施!

こちらもありがとうございました!

ヒメオカモノアラガイ、ちょいひさしぶりに会った気がする。本にあまり入れなかったけれど、オカモノアラガイ系も好きだなぁ。

産の森学舎さんでは、8月1日にも観察会やりますよー。

ではまた。

すでに登録済みの方は こちら